Несколько дней назад в дискуссии в Пивнушке уважаемый Joker предложил мне «самостоятельно написать статью о выкройке какого-либо приглянувшегося предмета», дабы «убедиться в том, что выкройки на коленке не делаются». С удовольствием выполняю это предложение, однако из-за отсутствия пока технической возможности выложить её на каком-нибудь ресурсе, выкидываю информацию на ТФ.

Перед этим только хочу уточнить, что «воплотить в материале» пока не получается из-за банального отсутствия этого самого материала (хотя бы сукна). Мечтаю о том, чтобы сшить подобное, уже два года. Надеюсь на конструктивную критику и буду особенно рада, если у кого-либо имеется качественный скан этой иконы (имеется ввиду «Борис и Глеб» 13 века). К сожалению, на моём узоры на ткани почти не читаются. После долгих размышлений думается, что в данном варианте свиты ластовицы, изображённые на схеме, всё же не делались. Также прошу вашего мнения – плащи на третьей иконе (Борис и Глеб. НачXIVв Русский музей Ленинград) подбиты тканью или всё же мехом? На первой иконе ясно читается горностаевый мех с хвостиками, на второй – узорная ткань, а вот третья?

Тезисы опубликованы в сборниках:

Климова Т.А.Парадный княжеский костюм XIII – XIV вв. по иконам Борисоглебского цикла// Диалог культур и цивилизаций. Тезисы VIII Всероссийской научной конференции молодых историков. В 2 ч. Тобольск, ТГПИ им. Д.И.Менделеева, 2007. Ч.1. С. 18 – 21.

Климова Т.А. К изучению древнерусского костюма (по иконе «Борис и Глеб» конца XIII в.)// Россия и мир: история и современность: Тезисы VIII межвузовской конференции студентов и молодых учёных. Сургут, 2007. С. 76 – 78.

Текст отредактирован, дополнен новыми сведениями и идёт без историографического вступления. Все желающие могут пользоваться представленными материалами, только, пожалуйста, давайте ссылку.

Крой верхней парадной одежды, изображённой на иконе «Борис и Глеб» конца XIII в. (Национальный художественный музей Украины, в Киеве) и стал основным предметом настоящей работы.

Особенностью икон Борисоглебского цикла является то, что на них изображены первые канонизированные русские князья в русской, а не традиционно-византийской одежде. Именно поэтому эти иконы являются достаточно надёжным источником по истории костюма Древней Руси. Были привлечены и некоторые другие иконы, датируемые тем же временем, данные археологии.

Рассматриваемая икона была написана в конце XII – начале XIII вв. (или XIII в.) и серьёзно подновлена в начале XIV столетия [Членова Л.Г.. Древнерусская икона XIII в. «Борис и Глеб» из Киевского музея русского искусства // Восточноевропейский археологический журнал. 2002, №3 http://archaeology.k...02/chlenova.htm ]. Особенностью иконы является чёткая прорисовка всех деталей одежды, что очень помогает при реконструкции деталей костюма. На обоих князьях изображены узорные верхние одежды «глухого» покроя. Судя по всему, материал одежд – матовый шёлк – скорее всего византийского производства. Материя богато украшена узором из ромбов, верх одежд заткан сетчатым орнаментом. Подобный крой одежды изображён ещё на одной иконе Борисоглебского цикла (XIV в.), которая повторяет и такую особенность, как безузорная кайма по низу платья.

Следует отметить, что на обеих иконах изображён наборный пояс так называемого «венгерского» типа, получивший наибольшее распространение в X – XI веках и, как отмечают Панченко и Мурашёва [Мурашёва В.В Древнерусские ременные наборные украшения X – XIII вв. М. 2000. С. 70 – 74; Панченко М.В. Кочевническое облачение в художественном литье средневековья// http://archaelogy.ki...0/panchenko.htm], исчезающий из археологических находок к началу XIII века. На других иконах Борисоглебского цикла изображены пояса другого типа. Это, а также многие особенности иконы XIV века свидетельствуют о том, что она является списком или иконы XII – XIII вв., или же они обе восходят к первой иконе, летописные упоминания о которой относятся к 1112 году. Существует ещё одно изображение подобной одежды. Это инициал новгородской рукописи XIV века. Таким образом, датировка свит расширяется и охватывает период XI – XIV веков.

Особенностью кроя представленных одежд является то, что они сшиты как минимум из трёх различных тканей. Верх одежды примерно чуть ниже линии подмышек – из ткани одного цвета, низ – из подобной же ткани другого цвета. Низ одеяния отделан широкой полосой ткани другого цвета, однако без украшений – на иконах изображена скорее более тусклая и дешёвая ткань, вероятно, чтобы не пачкать подол (возможно, что это выпуск на лицевую сторону подкладки одеяния) (примечание: возможно, ткань всё же была узорной, на моих сканах нельзя понять – узор ли это или просто недостатки сканирования). Такая же ткань вставлена между плечом и рукавом одеяния. Рукав одеяния узкий, перехваченный по низу накладным шитым опястьем. Одежда приталенная, расширяющаяся книзу. Судя по изобразительным источникам и археологическим данным, в Древней Руси существовали одежды, составленные из нескольких сортов ткани. Так, есть археологическая находка составленного из двух видов ткани отрезного по талии платья из Изяславля, датируемая XII в.

На других иконах Борисоглебского цикла подобные одеяния всё же более простого кроя. Сохраняется кайма по плечам, более богатой становится отделка каймы подола. Однако эти одеяния уже не составные, а цельные и довольно просторные. На иконе из Русского музея в Санкт-Петербурге это подчёркивается складками на торсе.

Подобный крой одежды известен археологически. Это знаменитая «витебская свита» XII в. Судя по описанию, «одежда имела туникообразный крой и была сшита из двух полотнищ шерстяной ткани, шириной 40 см. Соединительные швы, выполненные такой же шерстяной нитью, из какой и сама ткань, проходят посередине спины и груди. Глубина несшитого разреза для головы достигает 20 см.» [Брайчевская Е.А., Колединский Л.В. Древнерусская мужская свита (уникальная находка ХII-ХIII вв. из Витебска)//Матэрыялы па археологii Беларусi. Мiнск, 2001. №3. С. 267].

Подобные одежды изображены на иконе XIV в. «Борис и Глеб с житиём» из Третьяковской галереи, на иконе конца того же столетия из Твери (также хранится в Третьяковской галерее), и на некоторых других иконах, например на клеймах иконы «Никола Липенский» 1294 г. (клейма 1, 3, 4, 5).

Таким образом, одежда, изображённая на иконе конца XIII в., во многих чертах повторяет крой древнерусских свит, однако имеет значительные отличия. Каким же был крой подобных одежд?

При реконструкции кроя верхней одежды использовались результаты исследования кроя рубах XVI в. и этнографические данные [Видонова В.С. Детская одежда начала XVI в. // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.-Л., 1951. Вып. 36. С. 68-75; Кошлякова Т.Н. Мужские рубахи конца XVI – начала XVII вв.//Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986. С. 248 – 253.)].

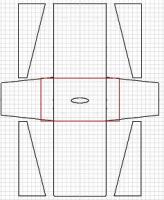

Также была принята во внимание ширина ткани, равная примерно одному новгородскому локтю, т.е. около 44 см. Учитывалась и главная особенность древнерусских одежд – стремление к безотходному крою. В результате исследования были разработаны два варианта предполагаемого кроя одежды.

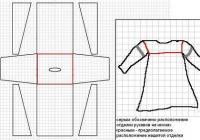

Верх стана в обоих случаях шился из двух полотнищ ткани. Об этом свидетельствует ширина стана изображённых одежд. Низ же мог быть двух типов. Первый повторяет крой позднейших этнографических рубах, соответствующий подтипам 1 и 3 таблицы Пармона. Однако подобный крой не даёт одной особенности – облегания торса и расширения одежды от пояса. Поэтому более вероятен крой, подобный крою рубах конца XVI века и описанный Кошляковой.

Серым на схеме обозначены полосы ткани, которые могли вставляться между плечом и рукавом. Подобные вставки были, например, на платье из Изяславля [Сабурова М.А. Древнерусский костюм//Древняя Русь: Быт и культура. М., 1997. С. 102]. Впрочем, кайма могла и просто нашиваться на плечевой шов, укрепляя его. Рукав мог быть и прямым, и несколько зауженным. При ширине ткани около 44 см, он зауживался при шитье, надставок скорее всего не было.

Сложным представляется вопрос об отделке ворота и застёжки одежды, подобной изображённым, так как на иконе он закрыт плащом. По аналогии с другими подобными одеяниями можно думать, что он был отделан полосой ткани (возможно узорной, хотя, учитывая общий стиль одежды, скорее всего ткань являлась однотонной, подобной отделке подола). Вероятно, ворот просто застёгивался на пуговицы, так, как это изображено на втором клейме иконы «Борис и Глеб с житием». Учитывая богатую ткань одеяния, вряд ли можно говорить о том, что здесь использовались разговоры.

Итак, в XI – XIV вв. существовал особый крой парадной верхней одежды, отличающийся от распространённых в то время свит. Это отрезное несколько выше талии одеяние из нескольких видов материи, отделанное каймой по подолу и плечевым швам.

[i]© Совушка. ВИК «Вольный ветер», г. Нижневартовск.[/i

]P.S. В дальнейшем планирую привести в более удобный для чтения материал по крою рубах с полными выкройками и раскладкой на ткань. Если модераторы посчитают нужным, могу предоставить и статью по славянским полуземлянкам VIII – XI вв. – варианты реконструкции жилища и интерьера, расчет полезной площади и т.п. (опубликованы).

P.P.S. Если кому-нибудь нужна информация по одежде славян и Древней Руси, а также по племенному союзу северян VIII – X вв., могу предложить свою помощь. Пишите не в личку, а на емайл, указанный в подписи.

из-за проблем с техникой я немного ошиблась и продублировала тему. Прошу уважаемых модераторов удалить предыдущую мою тему в этой конференции. Прошу прощения

Изменено: Nickolas, 14 Апрель 2008 - 11:39