Предлагаемое сообщение посвящено находкам, происходящим из раскопов в Петровском конце средневекового Пскова.

Это район, расположенный между кольцами стен Среднего города и Окольного города средневекового Пскова, прилегающий к реке Пскове. Он занимал по площади существенную часть Окольного города.

По археологическим данным, в догородское время здесь не существовало плотного заселения. В предматериковых отложениях, бесформенных материковых западинах, немногочисленных материковых ямах присутствовали единичные фрагменты керамики и даже вещевые находки XII-XIII вв, однако об интерпретации границ и характере использования участка в указанное время из-за скудости материалов говорить не приходится. Наиболее резонно связывать эти находки с поселением XII-XIII вв., известным по материалам Никольских и Благовещенских раскопов, расположенным в северо-западу от Петровских раскопов.

В 1367 году территория будущего Окольного города подверглась набегу немцев, которые воспользовавшись отсутствием в городе «князя Александра и псковичь», «на миру» (т.е. при заключенном мирном договоре) сожгли Запсковье и Полонище и отошли от города в ту же ночь. На рассматриваемой территории никаких следов этого летописного события не обнаружено. Слой пожара этого времени, например, хорошо прослеживаемый по раскопкам на Запсковье, здесь не выявлен. Но, собственно, и по данным источника получается, что под ударом немцев оказалась восточная и юго-восточная часть обширной территории будущего Окольного города, то есть собственно Поле, будущее Полонище и будущий Полонисский конец.

Одним из последствий этой немецкой экспедиции и стало, вероятно, скорое возведение – в 1375 году – стены Среднего города средневекового Пскова.

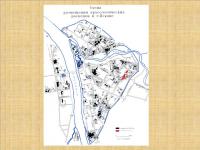

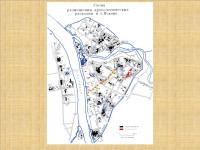

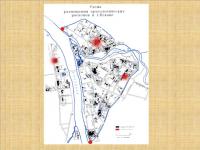

(синим на схеме раскопов показаны памятники истории и культуры, и в их числе – небольшой фрагмент этой стены, далее показан синим же небольшой фрагмент, выявленный при строительных работах, и зафиксированный археологически, пунктиром показана остальная – не сохранившаяся – часть трассы).

В состав города рассматриваемая нами территория входит только с 1465 года, когда псковичи возводят деревянную стену от Покрова Пресвятой Богородицы до Псковы.

Длительное время эта территория обживается слабо, спорадически, что в частности, связано с неблагоприятными условиями для застройки - сильной заболоченностью, обводнённостью большой части площади. Заболоченная территория пересечена оврагами, ныне засыпанными — но, как показывают раскопки, сохранившими в придонной части обильный водоток. Так, подобный овраг отделяет место наших раскопок от территории Нового Торга. Еще даже в конце XVI-го века значительная часть Петровского конца, согласно писцовым книгам, была занята «огородами» а не дворами, то есть участками частновладельческими, но не застроенными.

Раскопы, с территории которых получены интересующие нас материалы, расположены примерно в трехстах метрах от стены Среднего города, на склоне гряды, по которой проходила будущая Петровская улица Окольного города, ставшая продолжением Петровской улицы в Среднем городе. Ближайшим фортификационным объектом этого периода являются Петровские ворота Среднего города.

В ходе работ 2007-2008 годов на петровских раскопах в предматериковом слое и в местах выбросов предматериковых отложений были обнаружены несколько неожиданные для небогатого предметами военной археологии Пскова вещевые реалии, которые и предлагаю сегодня вашему вниманию.

Из рассматриваемого контекста происходят 16 находок, связанных с военным делом, причем некоторые из них мы можем, безусловно, рассматривать как раритетные. Не будем останавливаться на наконечниках стрел и втоках, и перейдем сразу к тем предметам, которые сами по себе заслуживают отдельного внимания.

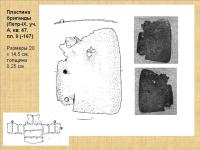

Пластина бриганды (Петр-IX, уч. А, кв. 47, пл. 9 (-167): подттрапециевидной формы, 20 х 14,5 см, толщина от 0,12 (основное тело пластины) до 0,25 см («рёбра жесткости» идущие по периметру пластины), слегка профилированная, изготовлена из высококачественной стали, с рядом заклёпок по одной из длинных сторон, и тщательно обработанными краями. Один из углов пластины отсечён при помощи зубила. Пластина имеет признаки крепления к изнанке тканевой основы: сделанные «в-подтай» головки заклёпок, пустое пространство между шайбами заклёпок и поверхностью пластины. Доспех, формируемый такими пластинами - бриганда (Thordeman В., 1939.V. 1. Fig. 318, 320), относится ко второй половине XIV века.

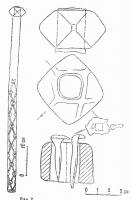

«Орех» арбалета (Петр-VIII, уч. К, пл. 8): Арбалет — оружие, хорошо известное псковичам, и судя по тому, что П3Л отдельно фиксирует случаи захвата «самострелов немецких» после разгрома немецкой экспедиции под Вельем в 6916 (1408), охотно используемое псковичами.

Ролик изготовлен из лосиного рога, диаметр 3,7 см, толщина 3,5 см, ширина пропила 0,7 см. В качестве эксцентрика применён железный вертикально расположенный сквозной клин (подобный «орех» с другой конструкцией эксцентрика был найден в среднем городе Пскова).

Булава железная (Петр-IX, уч. В, пл. 8 (-154), кв. 74) с граненым навершием «брус» и крепёжным штырем. Булава двенадцатигранная, имеет вид куба со срезанными углами, диаметр проушного отверстия 18 мм, диаметр выемки для присоединения патрубка-переходника - 28 мм. Диаметр булавы - 48 мм. Высота – 42 мм. Один из нижних углов навершия утрачен — скорее всего, разбит в связи с приходившимися на него нагрузками в процессе эксплуатации. Вес булавы со штырем — 446 гр (до утраты, таким образом, он составлял немногим более 500 гр). на боковых гранях сохранились остатки оловянной полуды.

Этот вариант булав — массивных и предназначенных для нанесения контузящих повреждений через прочный пластинчатый доспех сложился к XIV веку, и на территории северо-запада мог использоваться вплоть до XVII в. Однако характер разрушения нижней части булавы позволяет сузить её датировку до периода XIV-XV вв. - вероятно, она разбита о тяжелый окованный железом щит.

Интересна система крепления навершия к рукояти при помощи веретенообразного железного штыря длиной 143 мм, круглого в сечении. Штырь вставлялся в конусовидное отверстие навершия снизу, и выступающая верхняя часть его расклёпывалась (диаметр расклёпки 15 мм). Судя по характерному шву, операция производилась горячим способом. Затем при помощи металлического патрубка навершие соединялось с деревянной рукоятью. Об использовании в конструкции патрубка свидетельствует своеобразная вырубка на нижней плоскости навершия. Патрубок плотно упирался в выемку и фиксировался там при помощи пайки или, возможно, порошковой сварки. Часть штыря предназначенная для помещения в патрубок составляет 102 мм т.е. приблизительно 2/3 общей длины.

Данная находка с нашей точки зрения хорошо объясняет странное противоречие между массивностью наверший некоторых булав и малым диаметром отверстий для насаживания на рукоять. Вполне возможно, что такие детали-штыри мы часто находим, но неверно интерпретируем.

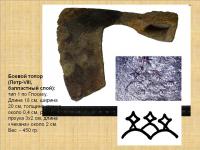

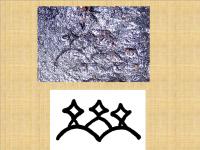

Широколезвийный боевой топор с редуцированным обухом-чеканом (Петр-VIII, балластный слой): может быть отнесён к типу 1 по Глосеку. Длина 18 см, ширина 20 см, толщина клинка около 0,4 см, плавно сужается к лезвию, размер проуха 3х2 см (сужение к лезвию), длина «чекана» около 2 см. Вес топора в состоянии первоначальной расчистки - 450 гр. Топоры такого облика были распространены в Центральной Европе в XIV-XV вв.(Glosek, 1996). Близкие аналогии подобным топорам находятся в собраниях Венгрии.

На лезвии присутствует клеймо, пока, к сожалению, не определенное. Топор в настоящий момент не отреставрирован.

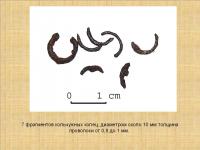

Фрагменты поддоспешной одежды и кольчужные кольца (7) (Петр-VIII, уч. Н, пл. 8, кв. 366, яма 14): 2 фрагмента воротника-стойки и прилегающего к нему небольшого фрагмента спинки, связаные из толстых (3 мм) шерстяных нитей (техника вязки иглой - ?). Размеры сохранившихся фрагментов 200 х 75 мм и 122х75 мм, общая длина детали одежды 320 мм высота собственно воротника 24 мм.

На части воротника обнаружены 7 фрагментов кольчужных колец, диаметром около 10 мм толщина проволоки от 0,8 до 1 мм. Как именно наиболее адекватно и дескриптивно сказать, как именно кольца были соединены с вязаной тканью, наверное, не стоит выдумывать – я бы сказал, что кольца зацепились за вязаную ткань. На ткани зафиксированы также обширные пятна железного окисла.

В настоящее время это единственный дошедший до нас фрагмент древнерусской одежды, который мы можем более или менее уверенно связать с предметами воинского снаряжения. Находка может быть интерпретирована как фрагмент подкольчужной рубахи или, с меньшей долей вероятности, подкладки кольчуги.

Необходимо ответить, что детали сходной по конструкции и – во всяком случае, не исключено! – по назначению - одежды известны для древнерусского времени (рукав из Городецкого раскопа во Пскове, рукав из Витебска). Гипотетически и принадлежность их к воинскому снаряжению рассматривалась, однако отсутствовали доказательства, которые мы имеем в данном случае.

Итак, все наши находки могут быть датированы концом XIV — первой половиной XV вв. Большая часть находок происходит из отложений, относящихся к догородскому периоду освоения этого района или обнаружена в напластованиях, сформированным в результате позднейшего активного строительства, то есть при обстоятельствах, когда отложения так или иначе нарушались

Предматериковый горизонт в целом сформирован ранее начала активного строительства на территории, исследованной в Петровских раскопах, до возведения четвёртой крепостной стены, когда район позднейшего Окольного города являлся ещё не укреплённой территорией и находился на основном приступном направлении.

Отметим, что уровне слоев освоения территории также зафиксированы открытые очаги, в виде заглублённых в материк ям диаметром 60-80 см содержащих в себе сложенные из булыжников кольцеобразные конструкции, характерные развалы обожженного гранитного булыжника, деструктурированный древесный уголь. Эти остатки конструкций наводят на мысль об использовании этих территорий в качестве осадных становищ в период до возведения стены окольного города. Выбор именно этого места мог обуславливаться необходимостью контроля над одними из основных городских ворот Пскова, сравнительной защищённостью местности от внезапного нападения (между двумя глубокими оврагами, один из которых стал позднее основой рва Окольного города, являющимися руслами довольно многоводных ручьёв, и болотистой низиной будущего Нового торга) и в недосягаемости для обстрела с городских стен.

Возникает естественное желание попытаться связать эти находки с конкретными историческими событиями. Учитывая редкость прихождения противников Пскова с главной приступной стороны и малые хронологические рамки существования этой территории в качестве предградья (с 1375 по 1465 год, от строительства стены ) мы можем попытаться это сделать.

Западноевропейские элементы в наборе вооружения вызывал определённый соблазн связать возникновение этого комплекса с событиями 1367 года, о которых я уже говорил, но самих археологических свидетельств пожаров и разрушений в этой части Окольного города нет, да и сама запись говорит скорее о событиях на Полонище.

Мы бы предложили связать наши находки с другим событием.

18 июля 1394 года вместе со своим сыном Иваном во Псков прибывает Андрей Ольгердович Полоцкий, потерпевший очередное поражение в борьбе с литовскими родственниками. Судьба этого князя на протяжении второй половины 14-го века была тесно связана со Псковом. Без промедления, 1 августа на Псков нападают войска Великого Новгорода, предводительствуемые Романом Юрьевичем Наримонтовичем Литовским и Константином Ивановичем Белозерским, за год до этого успешно воевавшие на Двине против великого князя (взяша Кличен-городок, Оустюжну и Великий Устюг), и заключившие с великим князем мир. Успех на восточном направлении вполне резонно спровоцировал новгородцев на попытку решить одним ударом копившиеся со второй половины 13-го века противоречия отношений с западными соседями.

Одной из причин мог послужить и приезд Андрея Ольгердовича – поскольку его родственники не были заинтересованы в оказании ему поддержки со стороны Господина Пскова.

О масштабе вторжения свидетельствует и то, что, как выясняется в результате дальнейших событий, в походе участвовал копорский наместник князь Иван.

Новгородцы взяли город в правильную осаду, и держали её в течении 8 дней. Судя по тому, что в число трофеев псковичей попали «порочные веретенища и пушичи» настроены они были весьма решительно. Однако в ночь восьмого дня осады произошёл бой «в заезди» со псковичами (вероятно, совершившими вылазку) и в результате этого сражения новгородцы отступили – по летописи, побежали - на юг, в направлении Выбут и новгородской дороги.

В ходе преследования в районе Ольгиной горы псковичами были убиты многие новгородские бояре (в частности Василий Федорович, один из руководителей волжского похода 6784 года -) и князь Иван Копорьский.

Софийская I летопись печально сообщает, что новгородцы вернулись домой «миру не вземше, ни городу Пскову».

Именно этот ход событий хорошо накладывается на археологические реалии обнаруженные на Петровских раскопах: существование долговременного обустроенного лагеря, в процессе функционирования которого и в результате последовавших за этим событий в культурные отложения могли попасть разрозненные части доспеха, спускового механизма арбалета и повреждённое оружие. Присутствие предметов вооружения и деталей доспеха с «условно-западным оттенком» при таком составе тяжущихся сторон не слишком неожидан.

Завершая этот сюжет, мы хотели бы подчеркнуть, что это место обнаружения серии ярких находок предметов вооружения не единственное и не исключительное в Пскове. Его топографическая характеристика показательна – участок за пределами крепостных стен, современных периоду бытования находок. Подобные скопления (другого хронологического периода) мы видим на Ольгинских раскопах Завеличья, Богоявленских раскопах Запсковья. Псков – город счастливой воинской звезды – не балует нас подобными находками в центре города, надо думать, все они сосредоточены на приступных окраинах. Мы надеемся в ближайшее время суммировать эти топографические данные и представить их общественности.