Из швейного дела ЗО при пошиве шелка использовалось следующее.

.В. Власкин, А.И. Гармашов, З.В. Доде, С.А. Науменко

ПОГРЕБЕНИЯ ЗНАТИ

ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ДОНА И САЛА

Для изготовления одежд, обнаруженных в памятнике Вербовый Лог, средневековые мастера применяли несколько типов ручных ниточных швов, характер которых определялся их назначением.

Детали изделий соединяли стачными и накладными швами. В стачных швах использовали различную технологию обработки срезов.

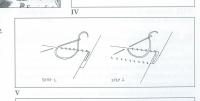

Соединительные швы, как правило, выполняли строчкой с использова¬нием приема «назад иголку» (рис. 1). Ширина стежка по верхнему срезу в

ПРИЛОЖЕНИЯ

Погребения знати золотоордынского времени в междуречье Дона и Сала

среднем составляла около 2 мм, расстояние между стежками — около 2,5 мм, таким образом, ширина стежка по нижнему срезу составляла около 6,5 мм.

Стачной шов с «разутюживанием» срезов (рис. 2) использовали для со-единения основных прямолинейных деталей изделия. Края срезов не обме¬тывали, поскольку эти изделия, очевидно, имели подкладку или другую технологию обработки изнаночной стороны (утепляющая прокладка из меха). Данный шов использовали, видимо, для того, чтобы избежать излишнего утолщения ткани в местах соединения деталей, поскольку в этом случае по линии стачивания проходит только два слоя ткани (деталь и срез), что дела¬ет место соединения очень тонким и практически незаметным. Поэтому имен¬но этими швами соединяли многочисленные мелкие фрагменты шелка, ко¬торые должны бьши представлять цельное полотнище или декоративную кайму. Ширина срезов в таких швах, как правило, не превышала 0,8 см, а при соединении мелких фрагментов — 0,5 см.

Стачной шов с «заутюживанием» срезов (рис. 3) выявлен на ряде фраг-ментов, в которых соединены прямолинейные и криволинейные детали, а также детали, выполненные из разных тканей. Данный шов использовали при изготовлении изделий из тонких тканей или сочетания тонкого шелка и пар¬чи. Швы с заутюживанием срезов, видимо, также использовали в изделиях, предусматривающих подкладочную ткань.

Стачной шов с «заутюживанием» и обметыванием срезов установлен в двух случаях. Данный шов, срез которого был обработан косым обметоч-ным стежком (рис. 4), полностью сохранился на отлетной детали «рубахи». В другом случае по верхнему краю левого рукава, в месте его соединения со станом «халата», зафиксированы петельчатые обметочные стежки (рис. 5), которыми, возможно, был обработан заутюженный срез соединительного шва, хотя сам шов полностью не сохранился. При выполнении обметочно-

Приложение 1. Технологические характеристики швов

го петельчатого стежка нить, между двумя проколами иглы по лицевой и изнаночной стороне, образует воздушную петлю, в которую перед каждым следующим проколом проходит игла с ниткой. Обметочные строчки косого и петельчатого стежков выполняли по срезам деталей с целью закрепления ткани от осыпания, что косвенно указывает на отсутствие подкладки в изделии.

Накладной двойной шов (бельевой) (рис. 6) прослежен в изделиях и дета¬лях, которые явно не имели подкладочной ткани («штаны-чулки», левая пола «халата»). При использовании данной технологии стачивания деталей срезы находятся внутри шва. Таким технологическим приемом добивались, во-пер¬вых, чистоты обработки изнаночной стороны изделия, а во-вторых, прочно¬сти соединения деталей. Этот шов использовали только при изготовлении из¬делий из очень тонкого шелка, так как в месте этого шва друг на друга накла¬дываются пять слоев ткани. Ширина шва составляла около 3—4 мм.

Для обработки свободного края деталей (низа изделия, рукавов, борта и т.п.) использовали несколько видов краевых швов.

Шов в подгибку с открытым срезом (рис. 1) был характерен для изделий с подкладкой. В процессе технологической обработки изделия срез закрывали подкладочной тканью. В этом случае использовали способ «вперед иголку» (рис. 8), прихватывая на лицевой стороне, как правило, одну-две нити ткани, так что строчка была практически не видна. Шаг стежка составлял в среднем около 2 мм.

Шов в подгибку с открытым срезом и косым обметочным стежком по сгибу (рис. 9). Этот вид шва отмечен в обработке края горловины на правой полочке шубы. Учитывая конструкцию детали и ее функциональные особенности, мож¬но предположить, что в край детали была проложена толстая нитка, фиксиру¬ющая постоянную форму горловины. Эта нитка уплотняла края подогнутого края, что препятствовало преждевременному износу ворота. Нитку и сгиб при¬пуска на краевой шов фиксировали одной строчкой косого подшивочного стежка.

Обтачной простой шов со срезами внутри детали (рис. 10) применяли для изделий, требовавших полной обработки контура (завязки, съемный ворот¬ник, манишка). В этом случае составляющие элементы соединяли строчкой «назад иголку» по изнаночной стороне ткани, затем изделие выворачивали на лицевую сторону через маленькое отверстие, которое впоследствии закрыва¬ли с помощью потайной строчки «вперед иголку» (рис. 11), стежки которой были скрыты между слоями ткани. В прямоугольных изделиях ткань складыва¬ли вдвое, и, таким образом, одна, как правило, длинная сторона контура детали была образована за счет сгиба ткани, а строчку прокладывали по трем краям прямоугольного контура.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Погребения знати золотоордынского времени в междуречье Дона и Сала

В технологии изготовления рассматриваемых изделий установлено два декоративных шва.

Тамбурный шов (рис. 12). Строчки, выполненные тамбурным швом, про-слеживаются по краю юбки, заложенному в мелкие складки глубиной около 2,5—3 мм. Две строчки проложены по краю на расстоянии 0,4 мм друг от друга, еще две параллельные строчки закрепляют складки ниже верхнего сре¬за юбки на 3,5 см. Петельчатую строчку тамбурного шва прокладывали по изна¬ночной стороне изделия. В рассматриваемом случае декоративную функцию выполняли параллельные «пунктирные» строчки, образованные на лицевой поверхности изделия, то есть изнаночная сторона тамбурного шва. Этногра-фические материалы свидетельствуют, что в народной вышивке, например, таджиков и узбеков сюзане' — поверхность орнамента создавали петельчатой стороной тамбурного шва юрма, который наряду с другими декоративными швами применяли в прикладном народном искусстве. В нашем случае тамбур¬ный шов выполнен двойной ниткой. Длина стежка на изнаночной стороне соответствует его длине на лицевой поверхности юбки — около 1,5—2 мм.

Прямой обметочный шов со сложным петельчатым краем (рис. 13) исполь¬зован для выполнения отделочного канта на «шальварах». Шов выполнен тол¬стой шелковой некрученой ниткой. Для выполнения этого шва предваритель-

но на основную ткань укладывали толстую кожаную ленту, которую закрыва¬ли шелковой нитью, укладывая каждый последующий стежок вплотную к предыдущему. Нитку выводили на лицевую сторону непосредственно под ниж-ним краем кожаной ленты и, перекрывая ее поверхность, вводили на изнанку над верхним краем. Перед верхним проколом иглу вводили в образовавшуюся петлю так, что в результате по верхнему краю шва получали своеобразную «косичку». Высота стежка немногим превышала ширину кожаной ленты и составляла 5—6 мм. Плотность шва — 12 стежков на 1 см.